Разработка методики расчета многощелевой антенны.

А.Н. Лисовский

В диапазоне СВЧ щелевые антенны применяются в качестве самостоятельных излучателей и в виде элементов антенных решеток с высокой направленностью. Возможность выполнения щелевых антенн заподлицо с металлической поверхностью дает делает их чрезвычайно удобными для применения на скоростных самолетах и ракетах.

Проектирование многощелевых антенн заключается в создании антенн, обеспечивающих требуемые ДН или КНД, и состоит из следующих этапов:

1) выбор типа антенны и типа щелей;

2) выбор требуемого АФР;

3) конструктивного расчета, в котором основное место занимает возбуждение щелей с целью обеспечения выбранного амплитудного распределения;

4)

электрического расчета антенны (ДН, КНД, ПХ, ![]() ).

).

Многощелевые антенны могут быть выполнены на прямоугольном волноводе, коаксиальной, полосковой линиях и на различных модифицированных линиях передачи (П- и Н- волноводах, змейковом, спиральном и др.) Щели на питающих линиях могут быть продольными, поперечными, наклонными или крестообразными. При слабой связи щелей с питающим фидером можно получить АФР, близкое к требуемому, что дает возможность с помощью многощелевых антенн получить ДН различной формы с заданным углом наклона главного максимума и определенным уровнем боковых лепестков.

Выбор закона амплитудного распределения целесообразно производить на

основании требований к уровню бокового лепестка (![]() ), а фазового – в зависимости от направления главного

максимума (

), а фазового – в зависимости от направления главного

максимума (![]() ).

).

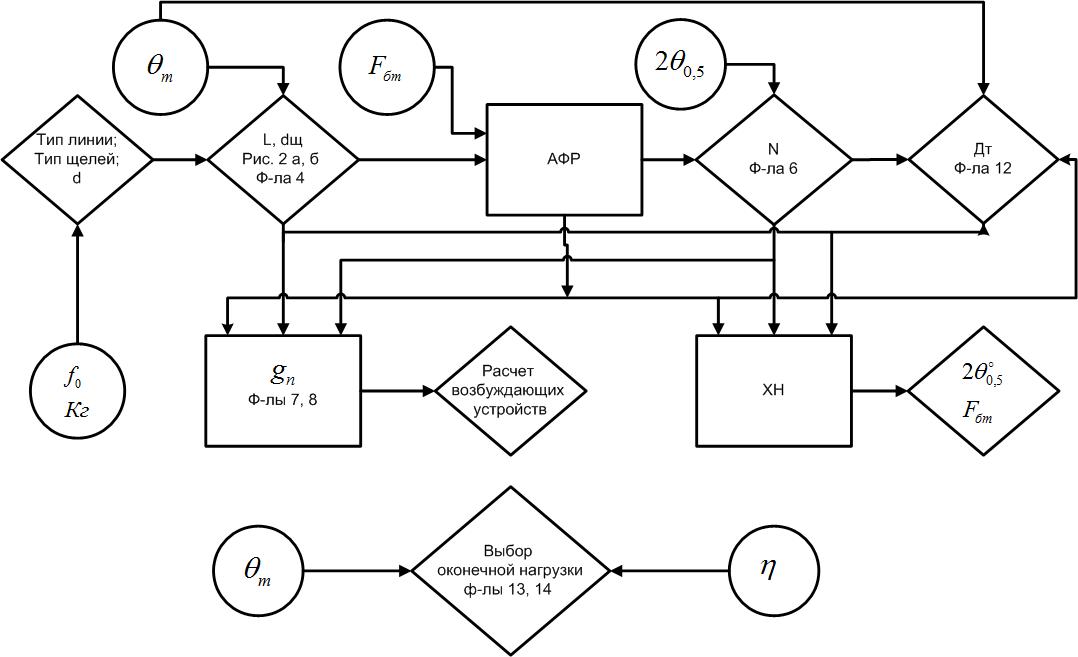

Расчет многощелевой антенны по заданным техническим требованиям можно осуществить по схеме, приведенной на рис. 1.

1. Выбор питающей линии, типа щелей и их ширины ![]() .

.

В сантиметровом диапазоне целесообразнее использовать волноводную щелевую антенну, в дециметровом – коаксиальную щелевую. Многоцелевые антенны на полосковых линиях можно использовать на СМВ и ДМВ. Вес и габариты таких антенн получаются меньшими, чем на коаксиальном фидере и волноводе, по величине затухания и пропускаемой мощности полосковые линии уступают волноводам и почти не уступают коаксиальным фидерам. Полоса пропускания антенны определяет ширину щелей и их тип (обычные, гантельные, V-образные и т. д.). Для передающей антенны ширина щели выбирается из условия электрической прочности:

(1)

(1)

где ![]() – коэффициент запаса

по пробивному напряжению;

– коэффициент запаса

по пробивному напряжению;

– напряжение в центре

щели;

– напряжение в центре

щели;

![]() – излучаемая щелью

мощность;

– излучаемая щелью

мощность;

![]() – проводимость излучения щели;

– проводимость излучения щели;

![]() – 30 кв/см для воздуха.

– 30 кв/см для воздуха.

Полоса пропускания щели тем больше, чем больше ее

ширина ![]() , относительная полоса пропускания определяется формулой:

, относительная полоса пропускания определяется формулой:

![]() (2)

(2)

где ![]() – сопротивление

излучения щели;

– сопротивление

излучения щели;

![]() – волновое

сопротивление дополнительного вибратора.

– волновое

сопротивление дополнительного вибратора.

Приближенную количественную оценку полосы пропускания можно дать через добротность Q, так как:

![]() (3)

(3)

Для приемной антенны – из условия обеспечения требуемой

полосы пропускания (коэффициент перекрытия по частоте – ![]() ) (формулы 2, 3).

) (формулы 2, 3).

2. Расчет расстояния между щелями ![]() , их длины L.

, их длины L.

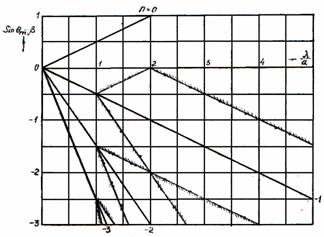

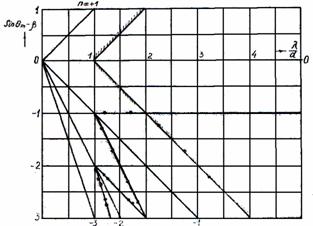

Зная направление главного максимума ![]() и замедление

и замедление ![]() , определяем способ питания щелей и номер главного максимума

по номограммам рис. 2 а, б.

, определяем способ питания щелей и номер главного максимума

по номограммам рис. 2 а, б.

|

|

|

а) б)

Рис. 2 Номограмма для расчета многощелевых антенн при а – π способе питания, б – 2π способе питания.

Для синфазной антенны расстояние между щелями выбрать проще:

оно может быть равно ![]() или

или ![]() в зависимости от

способа питания. Для волноводов и коаксиальных фидеров с

воздушным заполнением

в зависимости от

способа питания. Для волноводов и коаксиальных фидеров с

воздушным заполнением ![]() целесообразно

применять

целесообразно

применять ![]() – способ возбуждения,

при котором

– способ возбуждения,

при котором ![]() . В полосковых линиях при

. В полосковых линиях при ![]() целесообразнее

использовать

целесообразнее

использовать ![]() – способ (

– способ (![]() ). Обычно в многощелевых антеннах используют резонансные

полуволновые щели. Это объясняется возможностью согласования такой щели

с питающим фидером и синфазным ее возбуждением. Иногда для изменения

интенсивности возбуждения щелей можно выполнять щели различной длины.

Укорочение полуволновой щели можно рассчитать по формуле:

). Обычно в многощелевых антеннах используют резонансные

полуволновые щели. Это объясняется возможностью согласования такой щели

с питающим фидером и синфазным ее возбуждением. Иногда для изменения

интенсивности возбуждения щелей можно выполнять щели различной длины.

Укорочение полуволновой щели можно рассчитать по формуле:

(4)

(4)

3. Выбор закона АФР вдоль антенны.

Амплитудное распределение влияет в сильной степени на

уровень боковых лепестков (![]() ) и ширину главного (

) и ширину главного (![]() ). Поэтому по требуемому уровню бокового лепестка (

). Поэтому по требуемому уровню бокового лепестка (![]() ) определяется для

) определяется для ![]() , p и

, p и ![]() амплитудного распределения.

Зная p и

амплитудного распределения.

Зная p и ![]() , можно определить

, можно определить ![]() (первое приближение).

Линейное фазовое распределение определяет направление главного максимума

(первое приближение).

Линейное фазовое распределение определяет направление главного максимума ![]() и заданно выбором

расстояния между щелями.

и заданно выбором

расстояния между щелями.

4. Определение длины антенны l и числа щелей N.

Так как:

, (5)

, (5)

где ![]() – коэффициент

расширения – определяется по графику, то число щелей можно определить по

формуле

– коэффициент

расширения – определяется по графику, то число щелей можно определить по

формуле

(6)

(6)

Теперь, зная N,

по заданному ![]() необходимо уточнить

необходимо уточнить ![]() и

и ![]() амплитудного

распределения, а по

амплитудного

распределения, а по ![]() и

и ![]() (второе приближение),

затем по формуле (6) найти число щелей N.

(второе приближение),

затем по формуле (6) найти число щелей N.

5. Расчет эквивалентных проводимостей щелей ![]()

Эквивалентные проводимости щелей определяются по формуле

(7)

(7)

или

(8)

(8)

Для прямофазной антенны,

когда расстояние между щелями не равно ![]() , необходимо

, необходимо ![]() (формула 2.5) каждый

раз пересчитывать в сечение n-й щели с помощью

диаграммы Вольперта. Если амплитудное распределение

вдоль антенны равномерное, то

(формула 2.5) каждый

раз пересчитывать в сечение n-й щели с помощью

диаграммы Вольперта. Если амплитудное распределение

вдоль антенны равномерное, то

![]() , (9)

, (9)

т.е. проводимости всех щелей при этом одинаковые.

6. Расчет возбуждающих устройств.

Обеспечение рассчитанных проводимостей можно осуществить в различных антеннах по разному. В прямоугольном волноводе – смещением щелей с оси волновода

(10)

(10)

где

![]() (11)

(11)

![]() – замедление в

волноводе.

– замедление в

волноводе.

7. Расчет ДН.

Получив конструктивные размеры антенны, необходимо

рассчитать ДН и сравнить полученные значения ![]() и

и ![]() с

заданными. Расчет ДН в экваториальной плоскости можно рассчитать, используя

рис. 2 а.

с

заданными. Расчет ДН в экваториальной плоскости можно рассчитать, используя

рис. 2 а.

8. Расчет КНД.

КНД определяется по формуле

![]() (12)

(12)

9. Выбор оконечной нагрузки.

Если антенна синфазная, то для увеличения КПД (![]() ) необходимо в качестве оконечной нагрузки поставить короткозамыкающий поршень, расположенный от середины

последней щели на расстоянии

) необходимо в качестве оконечной нагрузки поставить короткозамыкающий поршень, расположенный от середины

последней щели на расстоянии

![]() , n=0, 1, 2, … (13)

, n=0, 1, 2, … (13)

в случае продольных щелей;

![]() , n=0, 1, 2, … (14)

, n=0, 1, 2, … (14)

при поперечных щелях.

Если антенна прямофазная, то на конце ее необходимо ставить согласованную нагрузку. В согласованной нагрузке теряется (5 – 10)% подводимой к антенне мощности, что в значительной степени определяет КПД антенны. Для небольших антенн потерями в фидерной линии можно пренебречь, и тогда КПД определяется так:

(15)

(15)

В случае, если спроектированная антенна не удовлетворяет заданным техническим требованиям, расчет необходимо повторить, скорректировав выбираемые величины.